作者/ François Jarrige

译者 /Tengjiao Tan

新冠病毒危机正处在一个岔路口。它也许是一个批判国内生产总值( GDP )体系,以创建另一个没有那么强破坏力的世界的机会。也许会根据纳奥米·克莱因( Naomi Klein ) 的“休克策略”理论,成为对国内生产总值的执念释放新的机会,这将加剧社会危机,环境问题,以及正在压倒我们的健康问题。

***

新冠疫情对世界各国国内生产总值 ( GDP ) 造成了绝对的中断。面对这样的大幅下降全世界的政客与专职撰稿人都表现出了恐惧。

在欧洲,2020 年第一季度,这个数字收紧了 12%( 英国约 20%、西班牙约 18%、法国约 13% )美国和巴西约下降了 20%,印度下降了20% 。

媒体接连抛出他们神秘的近乎是巫术的统计数据。面对自 1945 年以来日益严重的经济衰退,各国政府宣布了大规模的经济复兴计划和对企业的大力支持。如此大规模的生产停滞让我们回过头来去思考那些早就已经很明显的事实。

在这种语境里,法国企业运动联盟 ( Medef ) 主席呼吁尽快重新启动经济机器,其他人则要求创造一个新的世界,马克龙总统甚至曾一度质疑自己的自由主义信仰。

“GDP 被称作现代的吉祥物,它以疯狂的方式召唤着悲剧的到来。”

GDP 处在在争论的中心,这个体系一定要被重启?如何重启?对于法国企业运动联盟来说,就像大多数产品主义者总是把财富的增长和对商业的掌控放在第一位,只有 GDP 的增长才能扩大税基和国家的收入,偿还堆积的债务,应对危机带来的人口贫困。

这种经济评论仍然着迷于国内生产总值的增长,对社会关系和自由的狭隘观念着迷,对统计数据过分信任。

GDP 是用于衡量特定国家生产的统计总额。它被官方定义为一个国家在一年中由多种经济元素制造的财富总价值。

这个数据是诸多争论的焦点,每个月,它以专家的身份充斥媒体。它类似一个现代吉祥物,它以疯狂的方式召唤着悲剧的到来。

然而它并不如政治家和经济学家所说的那样——是一个中性的技术指标。它尤其被视为一个有魔力的数字,反映着世界,社会,人民福祉,和政策引导的恰当程度。

为了理解什么是真正的 GDP 以及它意味着什么,它承载了什么,有必要重新审视其出现时的环境和在二十世纪的变化。

危机与战争之间

归功于遗忘和宣传,我们甚至会相信 GDP 是一种自然现象,并且它将始终引导者人类的前进方向。当然不是这样,GDP 仅仅是一个与二十世纪中叶出现的与新型技术官僚 ( technocratique ) 经营新形式有着密切关系的发明。

一直到二十世纪三十年代,人们一直痴迷于生产的增长和贸易的扩张,但没有监测和汇总经济活动的指标。统计数据存在但散乱。总而言之我们没有办法真正信任这些数据。

直到二十世纪中叶,统计数据才成为了解社会,世界,集体的生活最自然的方式。渐渐地,我们的生活被嵌入愈发细密的可以表明世界状态的数据,指标,百分比中。

“归功于遗忘和宣传,我们甚至会相信GDP 是一种自然现象,并且它将始终引导者人类的前进方向。”

1929 年美国经济大萧条的背景之下“国民账户”和国内生产总值这两个概念第一次出现和使用。为了应对这种萧条,政府开始寻找更系统,更综合的度量工具。经济学家西蒙·库兹涅茨( Simon Kuznets 1901-1985 ),提出了 GDP 这个概念,正是这个概念让他获得了诺贝尔奖。

当时,国际经济合作与发展组织(l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques ( OCDE))等国际机构逐步建立了定义和衡量增长程度的国际通则,这些机构不断重塑国内生产总值这个概念,试图使其免受抨击。

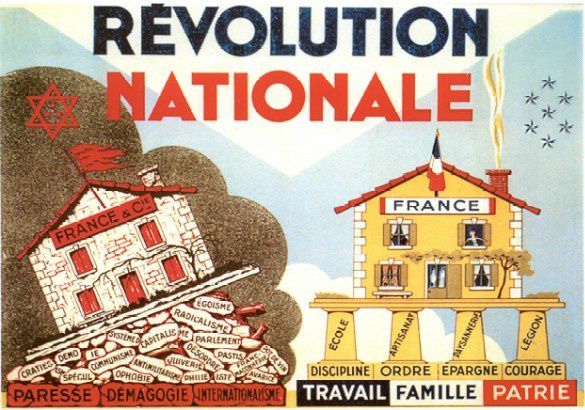

在法国,第一次国民账户的测试和第一个工业生产指数是在维希政权的统治下制定的,并在战后得以系统化。

与普遍被的看法相反,以往没有反响的技术官僚在维希统治下被强加,成为人民的声音。

正如历史学家罗伯特·帕克斯顿( Robert Paxton ) 所写“在维希的领导下,一个古老的国家凭借其平衡力和储蓄精神,用一种富有活力的新法国的概念获得发展,活力和经济增长,与其他的富有邻国竞争”。

在解放运动和著名的“黄金三十年”期间,该计划得到了实施:GDP成为通用符号。大学向社会精英传播这个概念,就像在高中学习经济学通识课一样。

GDP和权力的想象力

GDP的发明与新的经济模式紧密相关,它制造了增长和与强制现代化。这成为一切解放的条件。GDP 与1945年后取得成功的凯恩斯主义宏观经济有关。

它为现代化的精英们提供了一种共同语言,他们从GDP的增长中看到了拯救,大众的解放以及国家伟大的条件。战后的所有生产主义者和致力于现代化的人都将注意力倾注于 GDP 上。

他也塑造了一种新增长和现代话的话语,在公共话题的层面上创造了一个新的“公共空间”。远离中立的量化和测量创造了新的思维方式,表现方式,表达和行动于世界的方式。

因此,关于 GDP 是否“或多或少地反映了现实”这个问题反复出现,这个问题容易被误解,容易引起错觉。事实上,正如社会学家和科学历史学家所表明的那样,统计学的存在本身,就在通过其传播和论证性用途来重构和改变世界。

战后,生产衰落的感受和投入生产的希望到达了顶峰。让·莫内 ( Jean Monnet ) 认为:在大部分右翼和左翼精英看来,1940 年的惨败确实与“缺乏创业精神有关,这导致了对生产性投资和现代化领域的严重疏忽”。

远离中立的量化和测量创造了新的思维方式,表现方式,表达和行动于世界的方式。

在这个语境中,增长必须由国家驱动,以 GDP 计划和安排。从战争的巨大暴力脱身后没有人再去面对被和平的字眼掩盖的“增长”带来得暴力。

只有置于 GDP 这种语境下才有可能理解当代话语中意识形态的封闭。无法摆脱生产主义的逻辑,没有能力在这种神化的增长之外的其他地方获得拯救。

然而,作为衡量一国在特定时期内生产的商品和服务的指标,GDP 忽视了问题的本质。从它重建了财富和自然开始,造成无形的环境破坏,自然资源的枯竭,不平等的加剧。

空气污染、全球变暖、飓风倍增、集约农业、物种大规模灭绝,这都是生态紧急情况的迹象,这让 GDP 受到质疑。

最糟的是对 GDP 的执念并不会促进与污染的斗争,反而会加剧污染。因为在定义和计算的层面,污染以及任何的事物和活动,如事故和医治环境问题都是积极的。

增长的悲剧和GDP的改革

最初 GDP 作为国民经济核算的复杂建构和规划,构成现代化的复杂大厦的一部分,它被建造和使用。近来逐渐错误地成为“财富指标”甚至是“福祉指标”。

这一转变与 20 世纪 80 年代的新自由主义转折以及福特主义模式的危机和随之而来的计划模式有关。GDP 非但没有随着它诞生的干预主义范式而消失,反而很好地适应了全球化的新逻辑以及促进竞争和私营公司的讨论。

从战争的巨大暴力脱身后没有人再去面对被和平的字眼掩盖的“增长”带来得暴力。

随着20世纪70年代经济增长面临的首次重大挑战,资本主义持续增长恐慌的发酵,将GDP视为“福祉”的愿景日益受到挑战。

经济学家内部的一些人指出了这个指标的不足和问题:它忽视了大多数让生活有价值的现象。它忽视了家庭,联合会和志愿者活动,如对自然、气候和生物多样性的攻击。

有很多人,尤其是阿马蒂亚·森 ( Amartya Sen ) 提议改革 GDP 或引入其他指标,如人类发展指数(HDI),该指数被认为能够更好的反映社会福利。

在法国,让·加德雷 ( Jean Gadrey )在这个问题上凭借其著作成为这个问题上的先驱。另一些国家除了在公共政策中采用“可持续发展 ( développement durable ) ”这个概念之外,还设想到一个考虑到自然资源存量下降的“绿色GDP( PIB vert ) ”。

与此同时,21世纪初出现了“增长反对者”和“衰落 ( décroissance ) 运动”,当他们帮助在社会中传播这些疑虑和一种没有增长的彻底解放时,他们被可耻地歪曲了。

在新冠肺炎疫情出现之前,越来越多人坚持“悲剧”和“增长死局”的看法。但大多数提议的改变和修改只不过是新瓶装旧酒,以拯救旧有的崇拜。

“渐渐地,我们的生活进入到一个由越来越密集的指数、百分比、数字网络来告知和评估我们世界状况,直到我们行动的世界中。

一个摆脱了图腾的世界路径正在出现,这是否是一个修复了公共领域的世界;一个不利于源于必须无限增长的私有财产的世界;它摆脱了债务和信贷文化,从虚拟偿还和适得其反的紧缩政策的执念解放出来;它通过互惠和再分配,解放了无处不在的市场和市场关系,最终重新生机勃勃,反对完全由技术决定的乌托邦。

但这些转变以社会模式的改变为前提,并不断受到破坏性的资本主义利益联盟的阻碍,这种利益比以往任何时候都更加强大。

新冠病毒危机正处于十字路口。也许这是深化对 GDP 体系的质疑和批评的机会,一个创造一个破坏性较小的世界的机会,也许会根据娜奥米·克莱因 ( Naomi Klein ) 的“休克策略”理论,为对国内生产总值的执念打开一个新的机会。这将加剧社会危机,环境问题,以及正在压倒我们的健康问题。