…

布鲁诺:总统先生,我们现在只是在默伦(Melun)的郊区。

对历史的常见表述仍然是由一个宏大的叙事结构构成的:人类将经历一连串惊险离奇的事件,引领人类从狩猎采集者到工业社会。这幅从简单到复杂的人性的宏伟壁画在阅读格雷伯和温格罗的书时破碎了。过去的大胆发明能否激发我们当代的想象力?

亚历山德罗·皮格诺基(Alessandro Pignocchi)

译者 / Dongyu Li

2022年3月7日

使统治不容置疑的一种典型策略,是在证明其必然性的叙事基础上将其引入。对于我们今天所知的大多数统治形式,“进化”的叙事扮演着这样的角色:我们很可能对它们感到懊恼,但最好理智地接受它们,因为它们是不可改变的进化轨迹的结果。这种轨迹是所有人类社会都经历过的。在经历了一些中间阶段后,狩猎采集者的部落转变成了现代民族国家。

美国人类学家大卫·格雷伯 (David Graeber)(1961-2020)和英国考古学家大卫·温格罗(David Wengrow)的最新著作《万物的黎明:人类新历史》拆解了这一可悲的情景。作者指出:人类社会的历史在诸多方面具有深层次的发展,多重的经验、岔路和踌躇,其中有意识地选择和政治想象力起到了核心作用。现实情况作为一个唯一的模式被实现,我们似乎已经无法自拔。但这完全是偶然的,可以避免的。那么,我们如何才能摆脱这种束缚?

土著批判和启蒙运动的反响

我们不得不回望的我们的时代和1930年代之间的相似之处,格雷伯和温格罗的最新著作可能会提出另一个略微不那么阴暗的关系。这次的类比对象是18世纪上半叶,涉及作者所谓的 “土著批判” 的成功。通过传教士、冒险家和行政人员的描述,西方人发现了土著人对欧洲的分析。在当时,这些分析主要来自北美但具有全球性:它指出了西方人对权威的屈服,缺乏自由、互助,以及更普遍的是他们的制度明显的荒谬性。不幸的是,这部分言论今天已经几乎消失,取而代之的是侧重于我们与“自然”的关系,或者更准确地说,侧重于我们与非人类生命的纯粹功利性和破坏性关系的论述。格雷伯和温格罗重现了18世纪“土著批判”的第一个部分,它没有失去其现实性。恰恰相反,没有它,关于自然的论述就不能产生丝毫的政治效力。

格雷伯和温格罗展示了土著言论对启蒙运动的影响是多么的深刻,以及它后来被淡化的程度。在巴黎的沙龙里,人们被耶稣会士对印第安人享有的自由感到震惊的描述所吸引。《北美新航路》等作品取得了巨大的成功。欧洲人确实发现了那些通过协商做出政治决定的民族,对他们来说,论证、倾听和一切有利于集体决策的能力都认定为“拥有至高无上的价值”。在与入侵者的接触中,北美印第安人利用这些品质对他们正在发现的世界进行了明确的批判。

在书中,他们向我们介绍了康迪亚龙克(Kondiaronk),一个特别出色的休伦-温达特印第安人,他经常被邀请在新法兰西总督的餐桌上辩论,他当然是作为温达特民族的大使去了法国,他的话被记录在四卷《拉洪丹对话录》中。在这本书中,康迪亚龙克提出了这样的观点:法国的制度似乎是为了刺激人性中最糟糕的倾向:“ 哦,欧洲人是什么样的人呀! 哦,多么美好的生物啊! 谁用武力行善,谁只因害怕惩罚而避免作恶?”(第77页) 他敦促法国人采用温达特人的体制,并向他们保证,经过短暂的适应期,期间他们肯定会有点迷失方向,但他们会发现生活更加快乐、充实和令人振奋。他的论点首先集中在个人自由上,这个概念对当时的欧洲人来说还是茫无头绪的。然后他表明,这只能由鼓励高水平的自发互助的制度来保证,从而实现某种形式的平等。

同时,格雷伯和温格罗指出,如果没有面对这种完全不同的社会组织模式对西方人的冲击,自由、平等和博爱这些概念是不可能被想到的,至少不可能以现在这种方式被想到。对不平等的起源的质疑也是作为对土著批判的反应出现的。而且,在某种程度上,它是使欧洲人改变的第一步。事实上,也可以解释为,它在历史轴线上对事物进行排序,并为进化方案开辟道路:先有的是一个平等的伊甸园,接下来是不平等(不可避免地)出现。自此之后植入西方思想的进化论方案或多或少的被默认为拥有如下道德本质:印度人可能比我们更自由,但那是因为他们处于较低的发展阶段;他们的批评是中肯的,但其方式可能是儿童对成人世界的看法。可悲的是,我们必须长大。社会也被迫成长,在这样做的过程中,他们必然会看到我们所知道的不平等现象。

这种进化论的叙述在今天的常识中仍然广泛存在,在尤瓦尔-诺亚-哈拉里(Yuval Noah Harari)或贾里德-戴蒙德(Jared Diamond)等人的热门书籍中都可以找到。其主要观点是,在一种神秘力量的驱动下,人类社会都注定要沿着相同的轨迹发展。起初是在草原上嬉戏的狩猎采集者部族,然后是酋长国,随后不可避免地演变为王国、帝国和现代国家。生计的演变与社会组织形式的历史交织在一起:狩猎采集者在被 “农业革命” 打乱之前开始从事园艺和畜牧业。这就创造了土地所有权和大量盈余,从而形成了保护它们的强制力和管理它们的官僚机构。这为越来越多的等级制度和不平等社会打开了大门,并最终带来了工业文明的出现。

政治选择和季节性变化

格雷伯和温格罗的书从整体上拆解了这种司空见惯的现象,它强烈地扎根于我们的想象之中。作者表明,人类社会的历史比通常所叙述的要复杂得多、多彩得多、无序得多。最重要的是,有意识的选择至少和各种环境因素一样发挥了重要作用。人类表现出了无拘无束的政治想象力,他们从来都是被一种他们一无所知的进化力量驱动的自动装置。

他们共同选择的生活方式滋养了各种岔路、变化和意外的创造。这种选择是一场模仿和否决其他遥远社会的复杂游戏,对他们自己的快乐或创伤性试验历史的记忆,以及在扰乱社会秩序的仪式和庆典中的直接经验,尤其是在政治组织和生存方式可以完全重新配置的季节性振荡中,都为这些选择提供了动力。

为了构建他们的论点,格雷伯和温格罗综合了最新的海量考古数据,迄今为止,这些数据仍然分散在专家圈子中。通过与大量人类学数据的比较和核对,他们绘制出了一幅令人印象深刻的整体图景。严格来说,在一篇评论中不可能对这本书的丰富性和充实性做出公正的评价。下面的论点和例子的选择在很大程度上是随意的,目的只是为了对本书的进程有一个模糊的概念。

进化的程序早在旧石器时代就已经脱离了轨道。在欧亚大陆西部的大部分地区发现的某些墓葬的复杂性破坏了这片土地上只有相互独立的小部落居住的形象,其中最古老的墓葬已有 34,000 年的历史。所发掘的文物则需要数千小时的工作,他们有一定程度的工艺专业性,并采用了远道而来的材料和技能。尽管通过比对人类学数据使作者能够对古怪的行为作出假说,但依旧无法确定为何这些丧葬仪式中的大多数人都存在身体畸形或奇特的身体特征。此外,由于世界某些地区,包括非洲,考古发现才刚刚开始,与经典形象不相容的复杂多样的文化实践的最初痕迹很可能在很大程度上被提前。

针对旧石器时代的进化论观点在发现的纪念性建筑面前被推翻,例如,由雕刻丰富的石碑组成并且经过几个世纪的精心修改的9000年前土耳其哥贝克力石阵遗址的围墙,或者东欧在公元前25000年至12000年之间出现的用骨头和猛犸象牙制成的圆形建筑。这些建设需要精心设计和协调任务。证据表明,它们是为大型季节性聚会准备的。随着冰河时代的结束,这些纪念性建筑变得更加普遍,特别是在北美和日本。贫困点遗址于公元前1600年左右在路易斯安那州建立,是一个占地200多公顷的围墙,周围有巨大的土丘。这些建筑遵循的几何原理在整个密西西比河谷和其他地区,甚至在墨西哥和秘鲁,都有相同的发现,这表明知识的大规模流通。种类繁多的物品定期涌向贫困点,同时还有成千上万的人,似乎是为了进行重要的仪式。

作者将这些考古发现与人类学数据结合在一起,涉及的民族包括南比夸拉人、因纽特人、夸克瓦拉人、平原印第安人和其他许多人,他们的生存也是围绕着季节性变化和聚散周期进行的,生活也随之发生着深刻的变化。这些民族有一种 “双重形态,正如马塞尔·莫斯所写的”,例如,这使得因纽特人有 ‘两种社会结构,一种用于夏季,一种用于冬季’,因此也有 ‘两种法令和两种宗教’(第142页)。几万年来,这些每年一次的转变,对某些民族来说一直保持到最近,似乎是一种规则。这些变革涉及社会组织、生存方式、所从事的活动和集体接受的一套价值观。

没有任何规律性,无法与任何形式的进化论联系起来。大规模的集会有时发生在夏季,有时发生在冬季,并可能与大型猎物的和鱼类的迁移、坚果的成熟或可能从事某种园艺有关。在社会组织的转变中,所有的组合也是可能的。有时大型聚会是非常平等的,而分散的时期则有等级制度的形式,有时则相反,有时一年中的两个时期是平等的或有等级制度的,但采用的方法却截然不同。

换句话说,一些民族在一年中从进化谱系的一端跳到另一端,从夏季的小型平等主义狩猎采集者部族到冬季的大型国家状结构,而其他民族则沿着谱系来回移动。南比夸拉人建立了平等主义的村庄来从事园艺,并在分散时采用了小的等级结构,而夏安人和拉科塔人则在他们巨大的集会上构成一个非常具有的强制力”野牛警察”队伍,以确保大狩猎的适当配合和随后的仪式顺利进行。一支警察部队随着分散周期的到来而解散,只是在第二年又被重新组建,不过是由另一个部族的成员组成,因此每个人在生活中都会被引导去行使强制力并接受强制力。用作者的话说,人类的过去类似于 “各种可以想象的政治结构的狂欢游行,而不是进化论的沉闷抽象的概念”。(第157页)

读到此处,我们悲哀地感到被困在一个我们没有选择的社会和技术秩序中。在我们的社会中仍然存在着季节性变化的残余,例如法国的暑假,但其规模极小,根本无法赋予我们在肉体上经历过更激进的蜕变的民族所必须具备的政治深度。对于拥有休假年的幸运儿,他们也许会想要改变最难改变的部分,例如自己的名字。就像夸库特尔人在分散和聚集之间的过渡期间所做的那样。除了政治上的成熟,人们只能羡慕地想象,人们与他们的小团体一起去参加一个大型的年度聚会,期间他们会参加令人振奋的狩猎聚会,在与园艺实践相关的社会性中打成一片,与数百人一起参与建造奢华的建筑作品,或者在充满仪式感和魔力的生活中打成一片,这一定是一种兴奋和激动的状态。

进化论者将 20 世纪仍然存在的狩猎采集人口作为人类诞生之初的模型。格雷伯和温格罗以一种贯穿全书的俏皮语气指出,旧石器时代的狩猎采集者在土地都是他们的时候,故意在最恶劣的地方定居,放弃了大河两岸、三角洲以及所有多猎物和肥沃的地区,这一点令人惊讶。同样令人惊讶的是,数万年来完全没有政治和社会实验。

大的平均主义城市,小的栖息地王国和业余农业

进化论者可能会回答说,虽然他们可能低估了早期的复杂性,但只要这些大型的季节性结构变成常年性的,比如现代城市,或者更普遍的,只要人口以可持续的方式变得更加密集,那么他们的设想就会回到正轨,并不可阻挡地导致稳定的社会等级制度、专制者、工业社会和每五年一次的选举。这个理论与考古学上所讲的毫无关系。土耳其的加泰土丘遗迹被认为是已知最古老的城市,在其1500年的历史中,即从公元前7400年到公元前5900年,似乎没有发现任何形式的社会分层或中央权力。

后来美索不达米亚平原上的大城市,如乌鲁克,他们依靠复杂的官僚机构来维持平等主义的形式。相反,周围高原和草原的小社会却与王国类似。他们的君主将自己的威望建立在通过战争和运动获得的功绩上,并激烈地反对平原地区的平均主义和官僚机构。这种对比是大规模的社会区分游戏的一部分,格雷伯和温格罗称之为 “分裂生成 “,它贯穿了人类社会的历史。延伸到双方价值体系中,产生了两种对比鲜明的逻辑:在平原地区,与妇女更相关的实践,特别是农业实践的价值,与高原地区对狩猎和战争相关的阳刚价值的美化相对——尽管他们为了生存而相互交易,并且都依赖于农业实践和野生资源开发的复杂组合。

探索不同形式的平等主义和不同模式的民主决策的大型城市在世界各地和各个时期都可以找到,有许多形式和许多具体的轨迹。即使是特奥蒂瓦坎(墨西哥),它的名字足以让像我这样天真的读者联想到满身纹身的卡西克人将其臣民撕成碎片的画面,在其历史上的大部分时间里都是平等的。在其最初的一百年里,特奥蒂瓦坎似乎正走在通往集结所有权力的战士贵族的道路上。但它突然转向到一个 “不可思议的公益住房计划 ”(第429页)。羽蛇神神庙被亵渎,在月亮和太阳金字塔周围的人类祭祀活动也停止了,而城市则被围绕中央庭院组织的舒适、坚固的住宅区所覆盖,每个住宅区都有60到100人。而这是在没有任何社会精英管理居委会的情况下完成的,其会议地点分散在城市各处。

特奥蒂瓦坎的民主组织绝非例外。在后来有欧洲游客记述的城市中可以发现,如特拉斯卡拉,在被征服时有15万人居住。政治决策由委员会一致做出,委员会成员因其自嘲的品质和忍辱负重的能力而被选中,他们必须接受一系列旨在 “击碎自我 ”的测试(第451页)。

另一方面,农业并非突然出现,不可逆转地改变了地球上的生活,正如 “农业革命”这一经典短语所暗示的那样。农业实践在许多地方出现,并与基于野生资源的生存实践通过各种中间产物有机地融合在一起,但没有支配或取代它们。在著名的新月沃土地区,三千年来的情况尤其如此,这对一场革命来说是很长的时间。在加泰土丘,实行的是洪退农业,这需要很少的工作,顺便说一下,这与土地所有权不相容,因为种植地点每年都在变化。另一方面,牛和猪没有被驯化,就像加泰土丘与之有重要交流的地区那样:他们更倾向于捕猎野生动物。

相反,在公元前3300年左右的英国,人们放弃谷物耕作,转而采摘榛子。但也许是因为这种生存模式更适于大规模的季节性迁徙,或者是其他任何似乎能使生活更愉快的原因,家猪和家牛则被保留下来。从事农业的动机不一定与生计有关。它们可能与这些做法所支撑的社会性形式有关,或者是受仪式和节日的影响,如希腊屋顶上的“阿多尼斯的花园”。进化论的说法常常会问,为什么农业“没能赢得”对它有利的特定环境(第322页)。这些假设通常指的是环境的微妙变化,而没有考虑到居住于此的人民有意识地选择不从事农业,或采用混合形式,出于许多原因,选择了他们认为正确的生活方式的情况。

我们只看到我们所了解的

Graeber和Wengrow明显津津乐道地在他们的演示中布满的对世界研究的元评论。例如,他们注意到,在等级制度和父权制的浸染下,学术界很容易忽视任何不符合他们期望的东西。因此,在一个特定的地区,例如古埃及或玛雅社会,平等主义时期,或者更普遍的是那些说明组织模式难以与他们的预先编写情景相协调的时期,统统被归入诸如 “古时期”、 “过渡时期” 、“黑暗时代”、 “前”、 “原”或“后”的概念。

乌克兰新石器时代的城市被称为 “大遗址 ”,或 “超大的村庄”,但不是 “城市”,可能是因为没有等级制度或中央权力的痕迹。出于同样的原因,他们的组织被描述为 “简单”:要想变得 “复杂”,他们就需要领导者,尽管人们可以想象在一万多人中保持高度的平等主义是多么困难。他们的生存模式也是建立在进口、农业实践、狩猎和采集的拼凑上,这无疑需要细致的物流。中国的陶寺市在建立之初强烈的社会分层为标志,之后由于两千年前的一场革命而经历了几个世纪的平等主义。考古学家说,它 “失去了首都的地位,被无政府状态所困扰”(第415页),“混乱”,“崩溃”(第416页),尽管其人口在这一时期有所增加。一位研究米诺斯社会的研究人员的研究使对它的嘲讽达到了一个新的高度,尽管所有的数据显示政治权力是由妇女组成的合议庭行使的,但他试图解释中央座位的形状似乎 “更适合男人”。至于挖掘过程中发现的唯一一尊男性雕像,立即被描述为一个 “王子”。

布鲁诺:我认为他们会赞同的,总统先生。

埃马纽埃尔-马克龙和布鲁诺-勒梅尔的启蒙之旅的全部故事在亚历山德罗·皮格诺基的博客上:第一集,第二集,第三集和第四集。

专制和父权制的中央集权被认为是默认的组织模式,将举证责任放在那些试图证明其不存在的人身上,尽管专制的领导人通常比平等的政治制度留下更多的痕迹。在没有这种痕迹的情况下,自发的态度是说它们肯定已经消失了,除非人们把相应的社会限定为例外或前所未遇的情况。这是因为 “学者们几乎没有民主决策的经验,所以他们发现很难为其他人设想这种可能性”(第407页)。

进化论者还坚持认为,民主只在希腊出现过一次,是一种奇迹。然而自治的形式,民主决策的模式和探索不同类型的平等主义的社会组织形式,早已大规模的出现在人类历史上。这些制度往往比希腊的经验要平等得多,希腊的经验是将妇女、外国人(占人口的30%)和奴隶(占人口的40%)排除在决策之外。

进化论者还有最后一张牌:虽然历史比我们习惯的要混乱一些,但在几次徒劳的滑稽表演之后,人类终于站稳了脚跟,也就是站稳了现代国家和随之而来的强制力、等级制度和不平等。被征服者残酷打断的北美历史则证明了相反的情况。在公元1000年左右,该大陆发展了大型城市中心,拥有集中的、世袭的和高度强制的权力(例如,密西西比河谷的卡霍基亚)。这些城市最终被拆除或干脆被遗弃,而它们所占据的区域随后被小心翼翼地避开,成为一种象征。这些创伤性经历在这片大陆的政治历史上留下了印记,因此,后来发展起来的体制往往是为了抵制这些创伤并防止其再次发生。我们在书的开头提到的休伦-温达特人康迪亚龙克,就这样以一种被长期而复杂的政治哲学传统所塑造的方式看待旧大陆的制度。

基本自由和统治形式

为了在这种欢快的大量实验中找到自己的方向,格雷伯和温格罗提议区分三种基本自由和三种统治形式。这三种自由是逃离的自由、不服从的自由和改变社会组织的自由。统治的形式是通过暴力、信息控制和威望来实现的。

在现代国家中,这三种统治形式通过领土主权、官僚机构和选举以一种特殊的方式结合在一起,但这并不是不可避免的(这种结合现在正在被取消,但不是以我们想要的方式,被重新组合成没有领土主权的大型国际官僚机构,如国际货币基金组织、世界银行或大型投资银行)。纵观历史,不同形式的统治以各种方式组合和重组。它们相对独立,或明确的对立起来,经常是其中一个孤立地行使,有时则是成对地结合起来。学者们倾向于将所有复杂的社会组织形式称为 “国家”、 “国家结构”或 “原国家”,这是一个完美的循环逻辑:一切复杂的东西都是国家,反之亦然,从而将非常不同的组织模式归入同一概念。这种人为的分组维持了这样一种想法,即一个庞大而复杂的社会必然需要一个具有强制力的垂直政府,尽管最复杂的制度体系往往正是那些具有打击不平等、集中权力和维持民主决策功能的制度。

准确区分不同形式的统治及其表达方式,可以得出意想不到的、有指导意义的类比。透过这个棱镜,我们知道的选举制度不再是民主的本质,而是它的对立面(这个想法直到19世纪末都被认为是理所当然的)。比起美索不达米亚一些城市的民主公民大会,我们的选举类似于周围小王国的 “魅力型政治”,在那里,统治贵族的成员为了巩固他们的权力而相互竞争,进行各种精彩的表演。投票只是给了人民干预那些有足够能力将所有时间用于政治的人之间的对决的权利。

至于复杂的行政程序,我们现在将其与官僚机构这个贬义词联系在一起,但其实它们的出现似乎是由平等主义的愿望引导的。例如,在大约公元前6000年到5000年之间,在从伊朗南部到土耳其的一个地区,庞大的村庄网络配备了旨在防止财富和地位不平衡的行政工具。当行政管理被私人利益所俘获时,它的这种主要功能就被颠覆了:最初精心设计的逻辑变成了统治结构(这就是在乌鲁克最终发生的事情)。当代的官僚机构较少让人联想到起源时的平等主义行政系统,而是基于信息控制的统治形式,例如在秘鲁的查文·德·万塔尔社会中的神秘组织。

通过领土争夺解锁社会秩序

区别游戏在历史上的重要性,即社会被构建和认为是相互对立的方式,让我们想起了今天在自治地区、ZAD运动、部分组织以及毫无疑问在许多其他地方继续发生的小规模的事情。他们经常试图采取与国家方面发生的事情相反的观点:协商一致的决策,从利润逻辑中解放出来的政治选择,制定旨在遏制不同形式的统治的输入和重构的机构的发展,与非人类生物的非功利性关系,等等。这些实验试图恢复一点多样性,从而重振三项基本自由,但不幸的是,这些实验太过边缘化。由此产生的问题是,经过过去几千年的大量试验,我们是如何设法陷入这种不令人满意的社会组织形式中的?最重要的是:我们如何才能摆脱这种束缚?这本书没有给出任何答案,原本计划的另外三卷书也许会给我们一些线索,然而其写作因大卫·格雷伯的去世而不幸中断。

让我们冒着风险提出一个适度的并且能够在一定程度上有助于解锁社会秩序的法律提案。其目的是在领土上打开缺口,允许基于其他逻辑的存在模式出现,从而在社会组织的可能性中创造更多的异质性。

今天,当一个ZAD类型的土地被占领,或者当一个棚户区被改造时,在驱逐前获得延迟的唯一法律手段是冬季休战,证明非常不稳定或者不可能被重新安置。有时占用者会强调无论是公共的还是私人的,他们的项目将优于业主的设想,但这只在可能的发生的媒体战争中才有机会实现,双方各自提出的承诺和设想没有任何的法律意义。拟议的法律将使这种比较成为强制性的,施行驱逐程序的可能性将取决于其结果。这将是恢复使用权优先于所有权的一种方式。

针对开发商的提议可以用相对一致的社会和环境标准来框定,即使是最厚颜无耻的私人企业家也很难公开拒绝。它们在每个具体案例中的应用将由大会进行辩论,最好是以协商一致的方式做出决定,并让所有受项目影响的人参与进来。例如,领土上的居民,但也包括所有与生活在那里的与其他生物有特别互动的人。我们还可以想象基于冬季休战原则的条款,例如,如果居住者有时间播种,就有义务等待第一批收成。这是一部会让国家自食其果的法律。

但是,我们的想法是,只有当我们设法在某些地区放松国家的强制力政策时,才能重新获得格雷伯和温格罗的三种基本自由,特别是改变社会组织的自由。即使对那些不想在自治领土上尝试实验的人来说,留在国家一边也会成为一个选择。一个随时可以被质疑的选择,这将给民众在与统治者和占有者阶层的权力平衡中提供一个新的武器。重新获得逃离的可能性,同样也会放松国家已经成为担保人的经济束缚,这是考虑集体转变我们与非人类关系的必要条件。

许多人呼吁进行这种转变,但通常被忽略的是,这种转变不可能发生在一个对盈利的要求,经济需要掌管所有政治和社会生活的世界里。经济游戏规则强行将非人类集体视为被剥削或被保护的对象,并且在任何情况下都适用,甚至禁止考虑他们的利益和观点。

换句话说,在国家利益和经济领域的主要参与者的利益像今天这样完美叠加的情况下,转变我们与非人类关系的自由将以彻底改变我们的社会组织模式为条件。因此,我们希望,对自然人类学的热情——相对而言——能够会让人想起十八世纪初土著批判的成功,并将其迅速转变成对社会转型前景的热情。

这可能不足以建立起允许上述法案通过的权力平衡。但是,不排除在我们设想的不久的将来,事情真的开始变化。这种变化将令统治者和占有者阶层的生畏。可以预见的是,他们的成员将沉溺于比今天更壮观、更卑微的个人主义和生存主义行为,而ZAD和所有地方团结组织将努力为人民提供食物和住房。这一次,我们可以将其与第二次世界大战结束时相提并论,记得共产党代表成功地使社会保障制度获得了投票权,除此之外,大资本家因选择与其合作而使自己名誉扫地,而共产党则被笼罩在奋力抵抗的光环之下。因此,以同样的方式,一个政治窗口可能很快就会打开,以通过棚户区/ZAD和使用权的法律。

不难发现对这种情况的反对意见,例如有人认为接踵而至的法西斯主义学徒不会让它不受到挑战。但需要承认的是,基于当今社会去勾勒出乐观的前景并不是件易事。

在此向您分享人类学家和漫画家亚历山德罗·皮格诺基近期的作品。在连载的绘画中,他对政治舞台的独到的见解,允许我们释放想象力,重新开启历史性的创造。

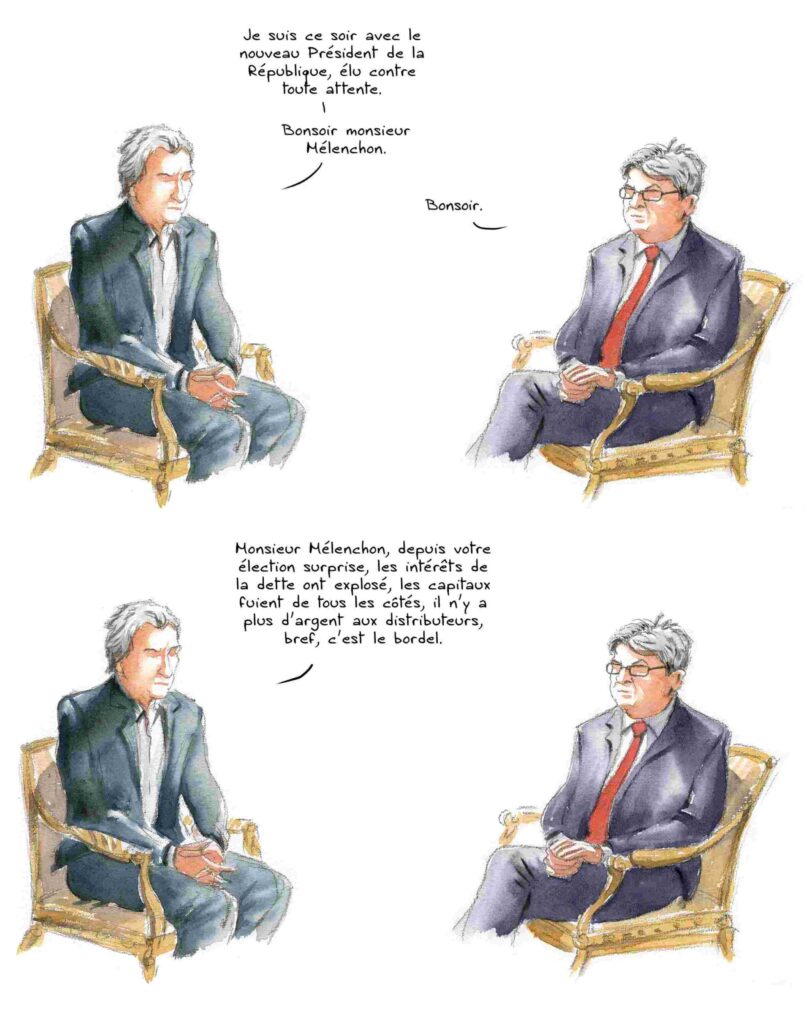

主持人:大家好,出乎意料的是,我们今晚请到的嘉宾是共和国新总统。晚上好梅朗雄先生。

梅朗雄:晚上好。

主持人:梅朗雄先生,自从您意外当选以来,债务的利息已经爆炸,资本正在四处逃亡,自动取款机里已经没有钱了,总之,这是一个混乱的局面。

主持人:在不久的将来您是否会理智的表明您愿意与金融市场合作?

梅朗雄:不会。

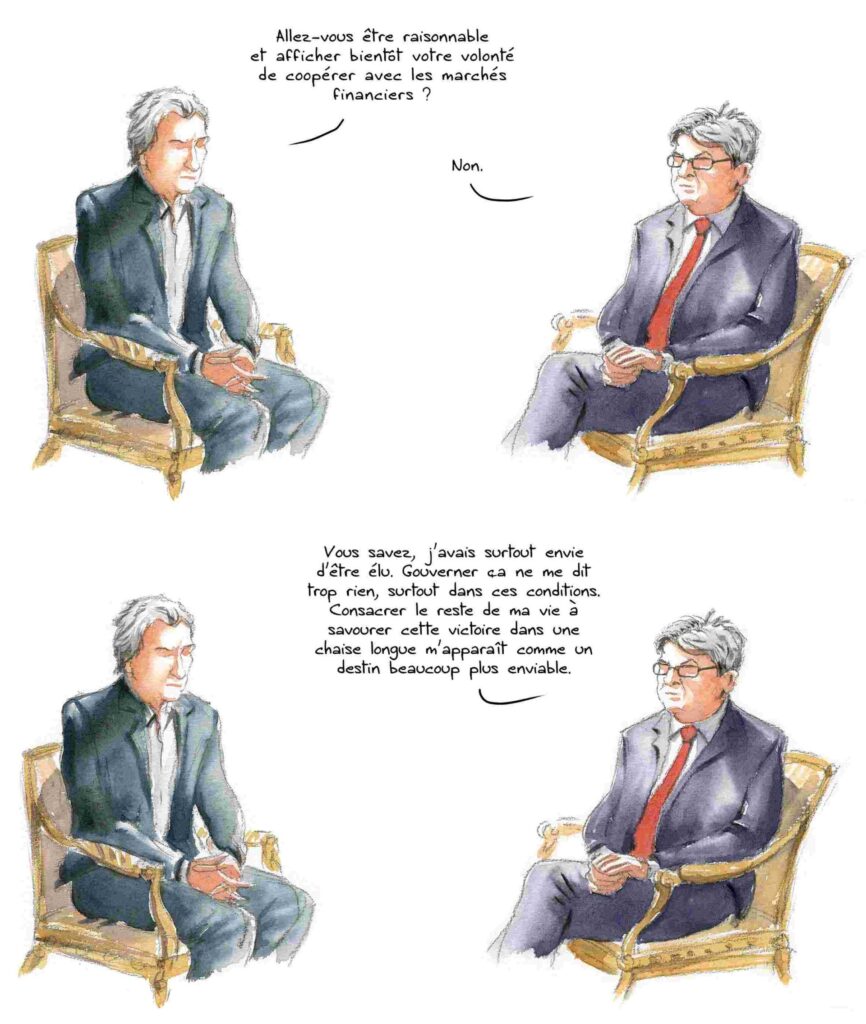

我主要对当选感兴趣。我真的不喜欢执政,尤其是在这种条件下。在我看来,用我的余生在躺椅上品味这场胜利是更令人羡慕的选择。

梅朗雄:另外人们在没有领导的情况下需要重新学习自我管 理。探索民主决议的流程,公社的建立,一些实实在在居住在这片领土上的生活方式等等。这需要很多的工作。

为了简化他们的工作,在离开前我会组织两项小小的法案的投票。

第一项是关于ZAD的、棚户区和使用权的。原则很简单:如果为了反对公共或私人开发项目而进行土地占领的领土斗争,那么产权证书将不再是获得驱逐程序的充分条件。

现在将有法律义务对开发商和用户的项目的社会和生态优点进行比较。比较将由公民大会进行,以协商一致的方式决定,并让所有与领土上的居民(人类和非人类)及与其有特殊关系的人参与。

主持人:这实行起来将会很困难… …

梅朗雄:确实,所以我要祝开发商好运。

特别是还有一些可能推迟驱逐的条款,如农业休战,这意味着一旦居住者成功地种植了秧苗,就要等待第一次收获。

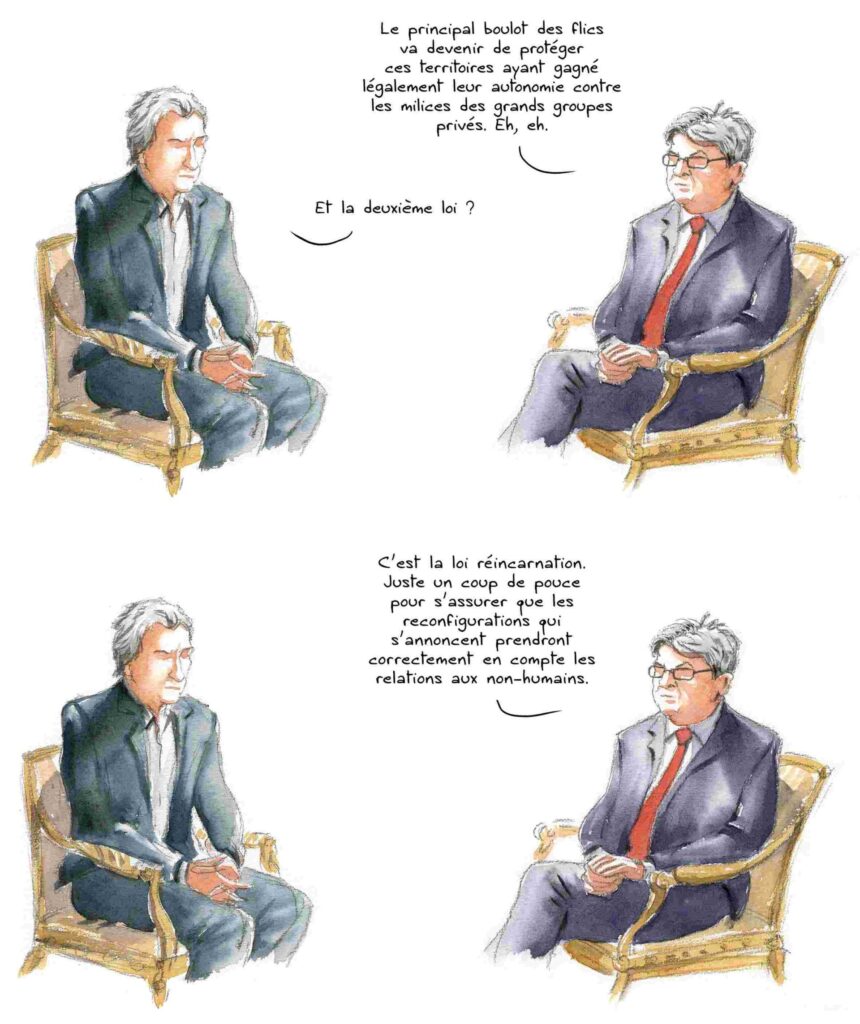

梅朗雄:警察的主要工作将是保护这些合法自治的领土不受大型私人集团民兵的侵犯。呃,呃… …

主持人:那第二项呢?

梅朗雄:是轮回法则。只作为确保即将进行的重新配置将适当考虑到与非人类的关系的助力。

法律规定,任何被杀的动物,不管是有意还是无意,都必须吃下去。不能吃的部分,如果有的话,必须由集体仪式来处理。

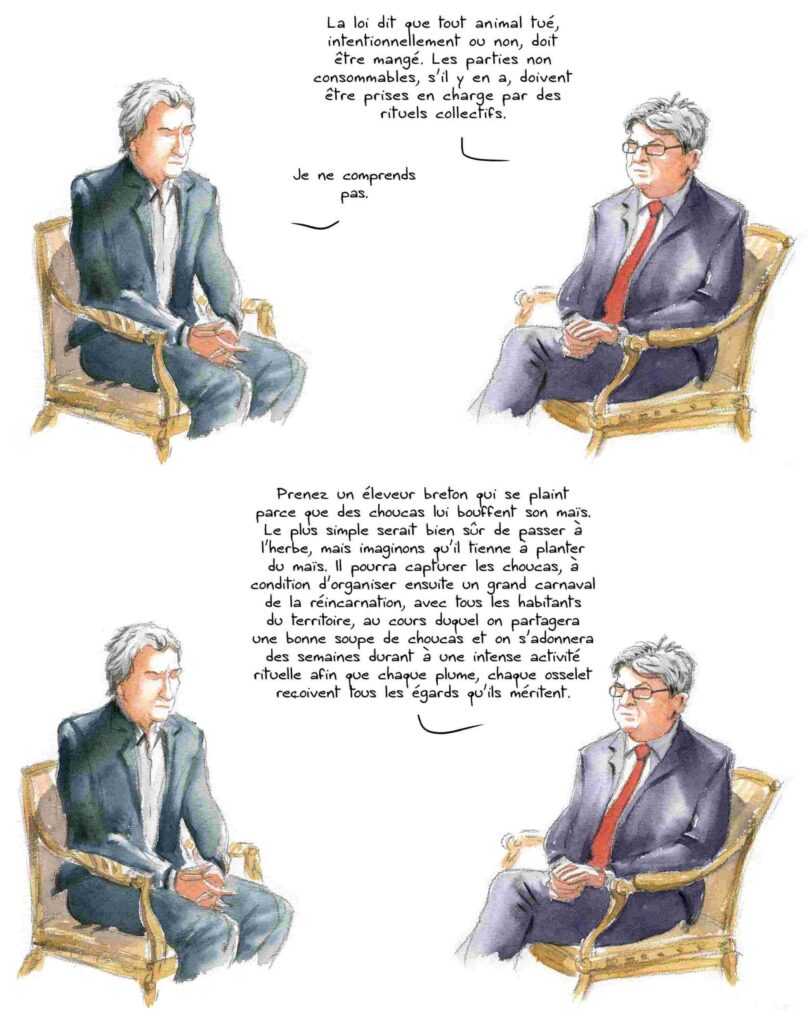

主持人:我不明白。

梅朗雄:以一个布列塔尼的农民为例,他抱怨说豺狼在吃他的玉米。最简单的事情就是改种草,但现实是 他想种玉米。因此他可以捕捉豺狼,但条件是他必须与该地区的所有居民一起组织一个伟大的轮回狂欢节,在此期间,他们分享美味的豺狼汤,并连续数周进行激烈的仪式活动,以便每根羽毛和每块骨头都得到应有的关注。

主持人:这部法律是否具有追溯力?

梅朗雄:是的,一个月左右。

主持人:我的花园里有一个旧的污水池,我从来没有花时间去填埋它。

最近,一些蟾蜍掉了进去。还有一些老鼠。大多数已经腐烂了。

梅朗雄:您可以试着在里面放点生姜。

1.关于这篇论文的批判性分析,请参见大卫-贝尔的评论:https://legrandcontinent.eu/fr/2021/12/03/une-histoire-imparfaite-de-lhumanite/

2.人类学中的’进化论者’现在基本上都是提线木偶。现在几乎没有人再为这个方案的原始形式辩护了。阿兰·泰斯塔特在《猎人聚会,或社会不平等的起源 》(巴黎,民族学会出版社,1982)中,讨论了由囤积做法引入的棘轮现象,但这种高度细致的进化论形式相对独立于格雷伯和温格罗的评论。与此相反,在常识中和流行的文献中,起源进化论仍然是主导理论。

3. 例如,这种兴趣可以在巴蒂斯特-莫里佐成功的《与狼共栖 人与动物的外交模式》中看到,Actes Sud出版社,2020。