者 /Von Andrew Ryder

译者 / Mengya Zhu

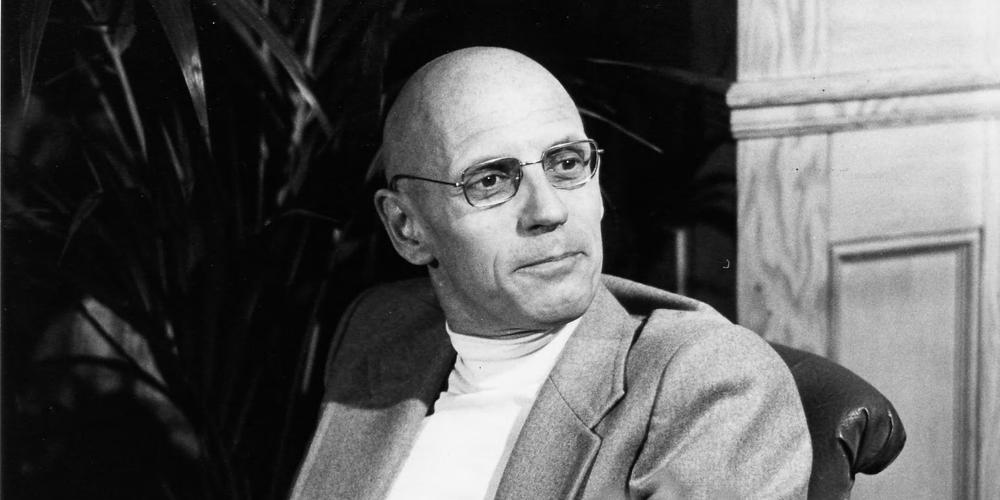

在20世纪70年代,社会活动家及知识分子发展出新的探究模式来理解人体的管理、控制和惩罚,以及这些技术对我们了解自己和与他人沟通的方式上构成的影响。如果米歇尔∙福柯(Michel Foucault)关于生命政治的著述是一个特别著名的例子,他的创新与另一项独立发起的努力是同时进行的:始于意大利的自治女权主义者的实践和理论努力。这些思想家从研究家政劳动及其所产生的价值的性质的新方法开始,发展了越来越广泛的方法应对种族主义、殖民地和后殖民地的奴役、生态剥夺以及女性附属等问题。自治女权主义者(Mariarosa Dalla Costa,Leopoldina Fortunati,Maria Mies和Silvia Federici等人)预见着一系列女权主义和酷儿理论的其它发展,制定了有关强制性异性恋、性商品化、强奸文化,以及阶级和性别之间相互关系的复杂表述。此外,这些作者提出的结构性甚至是总体性方法今天可以为我们提供很多东西,因为它仔细地阐述了可以建立团结的共同斗争视野。

费代里奇对福柯的批判

福柯1970年代的著述,从《规训与惩罚》以及在此之前的《精神力量》系列演讲开始,开创了一个独特而有影响力的研究项目。通过提出一系列权力和知识的策略对生命过程的管理与控制问题,他展示了一个精微而理性的方法,来揭示并记录生产‘主体’的过程。这些主体中的每一个,除了其它的属性,还被分配了一个专门的性别特征,这些性征被机构、及对于这些控制模式的个人和集体的抵抗,相互生产和激发出来。但是,评论者们发现了他方法中的某些盲点。比如,虽然性别特征是他探究的一个主题,他在很大程度上没有关注性别的细节。此外,他的叙述似乎暗示着一种固定性,这种固定性让某些读者感到麻木,权力和知识的外部条件的缺乏,使得抵抗成为控制的相伴要素,并且根据福柯的分析,很难找到为更公正的世界而斗争的可能性。

福柯首先以“生物权力”为名阐述了他的洞见。“生物权力”这一名称指对“目前为止作为一个生命活着的人”的管理;比如,国家开始在控制出生率和识别潜在疾病上看到根本利益,而不是信仰、税收、公众参与、技术发展或阶级统治(“必须捍卫社会” )。生命权力从本质上就是国家政策和人类生活条件的相互作用。福柯在后来的著述中宣称,人类已经从“一个具有政治生存附属能力的活着的动物”转变成“作为一个活着的存在,其生存反而因其政治而变成了一个问题。”(性经验史 143)。这一探究生物权力的方法的激进化,标志着一种优先权的倒置,根据这种优先顺序,生命因其必须被管理而不再优先,而是政治技术优先于生命过程本身。随后,大量文献发展起来,专门研究当代生物政治学及其谱系问题。

在《规训与惩罚》的脚注中,福柯写道尽管他选择了特定的例子来说明生物政治学,其它的例子 “可能已经从殖民,奴役和抚养子女中被择取”(314)。 尚不清楚他是否感到这些现象只是遵循他在自己的研究中已经证明的相同原理,以及它们是否需要全新的概念和探究方式。 我感到独立于福柯的自治女权主义者对生殖劳动(包括抚养子女)进行了生物政治研究,这也有助于阐明为殖民化奠基的权力与统治的之间的关系。 换句话说,这些作者可能会被看作是对该脚注的详尽阐述和争论,以至于他们自己的研究可能取代福柯成为对生物权力最显着形式的描述。

在2004年的开创性研究《卡利班与女巫:女性,身体与原始积累》的简介中,西尔维娅∙费代里奇(Silvia Federici)对福柯提出了许多尖锐的批评。费德里奇在感激他对生物政治的理解的同时,也将这一理解与马克思主义、女权主义和去殖民化传统的见解相比对(12)。费代里奇首先认为,女权主义传统已经发展了先锋派生物政治研究(15)。此外,费代里奇强调了对妇女和种族化群体的持续的残酷对待。尽管福柯当然认为生物政治学包括国家管理的伤害和死亡的可能性,但他认为,现代时期通常以对人体的直接攻击有所减少为标志。他认为,现代社会已经从专注于血腥(繁殖和身体脆弱性)的社会过渡到了优先考虑性的时期(欲望超出身体行为以外承担的心理负担)(性经验史 I,150)。

费代里奇认为,福柯声称作为一种控制方式的人身暴力在下降,只是相对短视的观点带来的结果。在提出这一主张时,他忽略了对妇女和种族主义目标的残酷暴力(16)。作为现代性的另一面的深刻历史图标,费代里奇特别提请人们注意,女巫审判是为资本积累扫清道路中的必然演化(163-218)。这一说明补充并扩展了在奴隶制和殖民化方面的已有研究,这些研究将奴隶制和殖民化视作资本主义社会的关键而非次要要素。此外,她把控制、惩罚、侵犯和处决妇女尸体的过程与殖民统治手段和强加的资本主义生产力联系起来(133-162)。费代里奇借鉴卡尔·马克思的见解,提出了原始积累的概念,将其作为这些暴力、强制和消极做法的名称,这些做法的合奏赋予了我们现代性。

马克思的原始积累

马克思在《资本论》第一卷的最后几章中提出了原始积累的概念,在《政治经济学批判大纲》中也写了题为“资本主义前的经济形态”的笔记(阅读20)。 这个想法是从一个基本问题发展而来的; 正如杰森·雷德(Jason Read)总结的那样,为了积累资本,必须拥有资本。这样就必须有一个原始的或先前的积累,这不是资本主义生产方式的结果,而是它的出发点,并且构成了资本和工人之间的原始区分(21)。

马克思认为,存在一种传统的道德解释:有些人储蓄,而另一些人挥霍。但这是一个缺乏历史语境的神话。在他的描述中,资本主义要求两种截然不同的商品所有者之间的接触。 一方面,货币所有者,即生存资料生产资料的所有者,他们渴望通过购买他人的劳动力来使他们所获得的价值总和增值; 另一方面,自由工人是“他们”自己的劳动力的卖方,即劳动力的卖方(马克思874)。

资本主义的发展不是建立在人类本性上,而是建立在人为构建的社会关系上。为了产生这种新的关系,马克思认为资本主义必须启动“消灭社会生产的一系列较旧的形式”(273)。通过这种方式,资本主义开始于暴力而不是自由结社。此外,马克思在《政治经济学批判大纲》中写道:“无产者更倾向于成为流浪汉、强盗和乞丐,而不是工人”(笔记本七)。因此,剥夺财产后必须予以处罚;必须不断采取一整套强制措施,以使人民形成一个柔韧的工人阶级。尽管马克思有时会把原始的积累归结为遥远的过去,但他也将其与正在进行的殖民化进程联系在一起。因此,许多马克思主义者认为原始积累是资本主义现代性的一个持续特征。某些当代自治主义者已将原始积累的过程广泛地视为一系列过程和策略,这些过程和策略产生了一种特定类型的当代主体,能够产生和消费,并且充满了各种恐惧和希望。

然后,雷德将当代原始积累定义为“一种由欲望、生活形式和意图构建的生产模式构成的方式:主观性”(26)。 从传统的角度来看,生物政治学的理论与马克思主义的分析有些矛盾,因为马克思的论点是资本主义社会从根本上被设计为产生剩余价值,生命过程的管理对这个经济目标而言是次要的。 但是,当原始积累描述了为最大程度地利用资本来发挥人类潜能和行为的所有过程时,它就开始充当福柯所描述的生物政治学的另一个称呼。

费代里奇开发了一种女权主义的探究原始积累的方法,该方法借鉴了马克思和福柯的描述并对其进行了批评。根据费代里奇的说法,原始积累不会将无产阶级创造成一个同质的整体。相反,它也引入了各种种族和性别等级(63-64)。这些工具化的身份取决于训练身体的程序。她说:“资本主义发明的第一台机器是人体,而不是蒸汽机,甚至不是钟表”(146)。在她的描述中,原始积累包括“无产阶级身体的机械化及其转变,对于妇女而言,则是使其成为生产新工人的机器”(12)。费德里奇还认为,基本暴力仍然是该过程的一个部分,据此,暴力、痛苦和死亡是必要的,以便消除平民的非生产性要素。这些见解借鉴了按照自治女权主义传统进行的一系列认真研究,包括德国作家玛丽亚·密斯(Maria Mies)的著作。

密斯(Maria Mies)的原始积累及生态女权主义

玛丽亚·密斯(Maria Mies)于1986年撰写的《世界范围的父权制和积累》以意大利自治女权主义者的观点为基础,同时引出了一系列重要的出发点和隐性的挑战。密斯不同于她的那些在“铅年”期间从意大利的斗争中崛起的前辈,她是德国学者和社会活动家,其研究的形成是在印度开展的。虽然重新定义生殖劳动也是她根本性的成就,但密斯还发展了一种全球性和历史性的方法,旨在完全重新表征资本主义本身。通过研究人类学数据,她建立了更接近激进女权主义的观点。在她看来,资本积累是妇女剥削的根本原因,但这种积累过程的开始本身必然与男性世界观和史前男人对妇女的胜利有关。同样,尽管她的前辈们经常争辩说资本主义在加深和扩大了剥削的同时,也展现了新的可能性,密斯反对资本主义增长的积极方面。意大利的自治主义者倾向于将自动化以及政治斗争视为摆脱家务劳动的必要途径。与之形成鲜明对比的是,密斯反对技术解决方案,并主张返回到生存视角(220)。意大利人坚决主张纯粹的工人阶级观点,而她认为,全球中产阶级女权运动是必要的,以便展开带来真正转变的社会变革(206)。最后,尽管意大利人赞同马克思主义剥夺资产阶级利益的革命观念,密斯拒绝将暴力视为“历史的助产士”,而是提出了消费者抵制运动(5)。密斯(Mies)借鉴了马克思的分析方法,但她的观点则退出了革命的马克思主义,转向了女权无政府主义(37)。

密斯(Mies)认为当代世界体系是由“女性、自然和殖民地的屈从与剥削” (2)决定的。 所有这三种统治形式都意味着原始男性统治阶级对物质身体掌控。如同Forunati,密斯认为女性具有一个特殊的定位,同时作为剥削的对象和潜在的斗争主体,因为正式和非正式的社会程序和实践都本能地从她们那里剥离了她们的身体(2). 在她看来,当代女性运动的历史典型地将“身体政治”作为主要重心(24).。个人政治的崛起首先从争取堕胎权开始,然后是性解放及反抗家庭暴力(25)。 密斯认为,女权主义首先是根植于身体的,随后才被理解为一项重要的文化运动。她声称对英语世界的女权主义中将性与性别进行区分的广泛认同是对这一文化主义偏见的妥协。事实上,身体从根本上被教化,而文化是编码、构建并规训身体的一种手段。密斯认为,两性的平等开发在资本主义社会,甚至在技术最发达的社会,是不可能的,即使朝这一方向人们作出了许多努力(21)。 对于她来说,这并非只是为了分裂劳动阶级的需要,或是将母性工具化,而是父权制资本主义世界观产生的对身体及其劳动进行根本剥离的结果。

密斯将生育劳动看作创造生活条件的重要工作形式。因此,她对于马克思的批评比她的前辈们更加激烈;在她看来,古典马克思主义人为地将劳动与自然分开,以忽视妇女的贡献,而将女性的付出归于生物决定论(52)。事实上,她全然否定了马克思将重心放在生产劳动上,而不管生产模式是强调使用价值还是交换价值。密斯并不将生产劳动视作人类的主要活动,并主张相对于女性提供照料工作的努力来说,生产劳动是次要的。她认为马克思基于劳动改造自然的历史解读,本质上接受了男权主义先决条件。

此外,密斯认为,这一事件并不仅限于过去。相反,对妇女的不断摧毁使其服从对于持续扩大和积累资本是必要的。在此过程中,她借鉴了依赖性理论,例如Samir Amin,AndréGunder Frank和Immanuel Wallerstein的著作。另外,她写了自己的研究和对印度女权运动的承诺(151-156)。她认为,为了完成性别选择性流产而进行的羊膜穿刺术与家庭伴侣暴力和强奸案的惊人增加有关。密斯认为,这些不能被视为仅仅是封建历史的遗存或遗物(157)。相反,它们的动机是社会对降低妇女劳动价值的新资本主义意识形态的坚持。关于性侵犯,密斯认为这是为了恢复父权制的女性自我牺牲意识。它惩罚离开家的妇女,从而迫使她们继续依赖并承担家庭责任。密斯还讨论了性旅游作为一种有利可图的市场,是由于来自中心经济体的男性将边缘妇女的身体商品化。总体而言,她认为当代世界体系传播了“妇女的重男轻女,性别歧视和种族主义意识形态,将妇女基本定义为家庭主妇和性对象”(142)。此外,她认为,这些不仅仅是文化偏见,而且在经济上被铭刻在构建世界政治和经济机构的金融、生产和生殖劳动中。

密斯认为她的观点不是生物学决定论。 相反,她通过对人类学数据的调查,发现了父权制在劳动转型中的起源,据此,劳动工具“是手和头,而不是妇女的子宫或乳房”(45)。 妇女聚会是维护社区的基本努力。 随着狩猎成为男人的主要活动,这种最初的次要努力变得很重要,并取代了家庭的意义(58)。 她说,体力劳动和智力劳动相对于照料工作的特权,是由于已成为狩猎者和后来成为战士的男人发现武器而得以实现的(57-61)。 在她看来,父权制的起源不是根源于生物学差异或生产方式,而是实际上存在于一种特定类型的工具及其破坏性使用的可能性中。

在这一点上,我认为密斯的分析,以及用技术的源起和男性对技术进行侵略性使用的可能性来定位支配权的分析方式,提出了一些问题。在某种意义上,基于让·雅克·卢梭有关压迫的起源的著名论断,密斯似乎发展了一种激进的女权主义版本。同卢梭一样,她认为人类最初的本性是善良,但由于发现了人为手段,而遭腐蚀。针对将技术作为一种危险的辅助物的理解,许多评论者都进行了批判性分析,特别是该主张与传统的父权制思维方式的兼容性。密斯认为她并没有贬低所有技术,而且妇女拥有自己的工具来从事照料、护理的工作,但尚不清楚技术的发展如何防止其自身可能被作为武器来使用。例如,有人可能想到手术刀,这是一种取决于切口的愈合工具。似乎任何技术进步都可能具有潜在的有害影响,而避开带有滥用可能的发展,似乎会扼杀由技术介导的任何类型的人类改造的可能性。

此外,密斯指出,建立阶级社会的是生产过剩的商品和武器,这在一定程度上得益于技术的进步(65)。 她倡导重返生计社会,不仅拒绝武器,而且拒绝所有奢侈品,并将此作为女性主义的必须条件,可例如对于需要或想要使用超出身体自然能力的假肢的残疾人来说,她冒着进一步剥夺残疾人权利的风险。唐娜·哈拉威(Donna Haraway)在她的《 机械人宣言》(149-182)中提出了一个强有力的对立点,反对密斯关于女性的自然化和禁欲论观点。 此外,密斯(Mies)提出的模式似乎排除了变性人生活的可能性,或者至少拒绝了将其归类为女性的想法。

然而,密斯的基本论点既令人不安又令人信服,即与资本积累相伴的技术进步本身对人类生活的生态基础具有破坏性。她将自主权女权思想应用于生态女权观,产生了不可回避的问题。密斯写道,

[…]在掠夺性猎人/战士的社会范式的基础上,整个世界现在已经按照资本积累的指示被构造成一个不平等的劳动分配体系[…], 这些掠夺性猎人/战士,自身并不生产,却能够通过武器的手段占有其他生产者、她们的生产力以及他们的产品,并使其成为附属品(71)。

有必要保持对当今全球社会趋势的暴力和破坏性方面的批评,同时避免重返起源的怀旧或纯粹主义。密斯关于自给自足经济或从全球经济中退出的计划似乎不太可能存活,她就如何实现这一目标提出了非常初步的建议(220)。可能需要沿着更接近达拉·科斯塔和福尔图纳提提出的路线进行反对阶级统治、反对殖民地前资本主义形成的剥夺,以及反抗对生态基础的消灭的斗争;也就是说,这是由资本及其产生的生产关系所固有的斗争,而不是通过退出而进行的斗争。

密斯通过资本主义的逻辑和实践对女性的身体、殖民地和自然的夺取进行研究时,将其命名为“原始积累”(83)。 正如本文前面所讨论的那样,对这一源自马克思的概念的新近强调成为费德里奇撰写的最新分析的基础。 达拉·科斯塔(Dalla Costa),富图纳蒂(Fortunati)和密斯(Mies)在其基础著作中从未引用过福柯,也没有使用“生物政治学”一词。 然而,费代里奇正确地指出,他们对生殖劳动和“身体政治”的重视与福柯著名的精神病学和监狱研究一起有效地发展了生物政治分析(15)。 此外,福柯在他晚年的生活中对新自由主义着迷,而自治女权主义者对当代世界的经济和政治结构持相反的看法,因为他们认为这些公约从根本上植根于对妇女的暴力行为。

自治女权主义者对当今的女权主义有什么贡献?

当代女权主义理论已经对当代世界所特有的,经验和斗争的多样性产生了敏感性。如今,女权主义和酷儿主义理论避免了纯粹基于性别歧视、种族主义、同性恋恐惧症、跨性别恐惧症或阶级剥削的经验本质主义,我们努力考虑这些因素相互影响或转变的方式。生物政治学的方法在理解主体的产生、复制和规训的手段方面,提供了这种分析视角的进一步扩展。正如福柯所言,生物政治主要不是生活经验的问题。而首先是精英们制定的一系列战略。但是,使生物政治蓬勃发展的力量和知识始终在期待,并遇到了个人和团体以不可预测的形式所进行的抵抗。因此,这对被压迫者来说可能具有很大的实用价值。

自治女权主义者对性别和生殖劳动的生物政治学的关注,可以对女权主义和酷儿的理论和实践做出很大贡献。 通过对福柯派类型的分析与马克思主义和去殖民化理论相结合,自治女权主义者发展了一种结构性批判,该批判将对妇女、她们的身体和她们的劳动的贬低,以及对她们施加的暴力, 定位在有着自身合理性和逻辑性的过程中。 此外,这些思想家能够理解强制性异性恋的机制,以及看似逃避传统价值观的新形式的爱情和社会关系,是如何可以被剥削性的经济和政治规范重新囊人网中。

密斯和费代里奇不是从个人开始,而是从根本上对道德要求无动于衷的政治经济学开始[她们的研究]。因此,她们发现创伤和伤害不仅存在于压迫性的文化形态中,亦存于为经济发展提供基础的剥削的必然性中。自治女权主义者实践了一种创新的方式来处理可能显得抽象的国家、机构和个人所产生的暴力, 并将这些弊病归咎于对生殖劳动的贬低。但是,抽象有利于产生共性和共享经验的新纽带,因为它从个人经验的直接性上移开了一步,因此更具交流性。她们的批评似乎也异常地普遍,因为新殖民主义、种族主义、同性恋恐惧症和厌女症都可以追溯到资本的需求和管理资本的国家。然而,这种寻找共同敌人的趋势具有积极的结果。它成为由被剥削性机构、交易和关系所管理和控制的所有人之间团结的基础。